Venexiana !

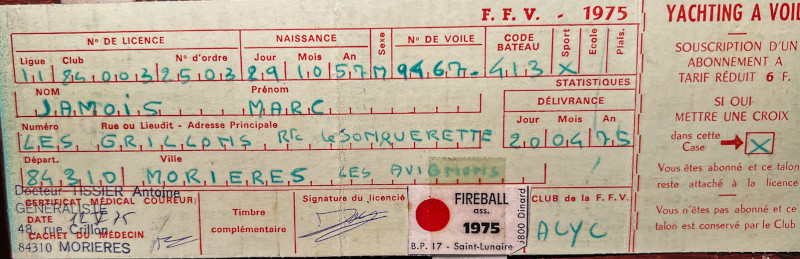

Entre 1982 et 1988 je résidais à Sofia en Bulgarie. La ville située au pied du mont Vitocha était loin de la mer. J’avais néanmoins pu mettre dans mes bagages une planche à voile, discipline à laquelle je me livrais en parallèle aux navigations en Fireball. Le bateau étant hélas resté en France, la planche permettait de « passer la rage ». Dès la fonte de la glace au printemps, je délaissais les skis pour naviguer sur le lac d’Iskar. Il fallait faire gaffe ! D’une part de pas trop tomber à l’eau qui était plutôt froide et d’autre part de ne pas s’approcher de la rive opposée car c’était une zone militaire. Nous étions encore à la grande époque du communisme triomphant et on ne rigolait pas trop avec les zones interdites. Il se disait que le coin abritait des camps d’entraînement pour les Palestiniens. Bref, pour plus de détails se reporter à Trece Timpul !

Les abonnements à mes chères revues me parvenaient via la valise diplomatique et c’est ainsi que je pouvais continuer à rester au fait de l’information nautique. La rubrique de la revue Bateaux que j’épluchais avec un intérêt grandissant était celle des petites annonces. Je n’étais pas bien riche mais l’achat d’un voilier habitable d’occasion commençait à entrer dans le domaine du possible.

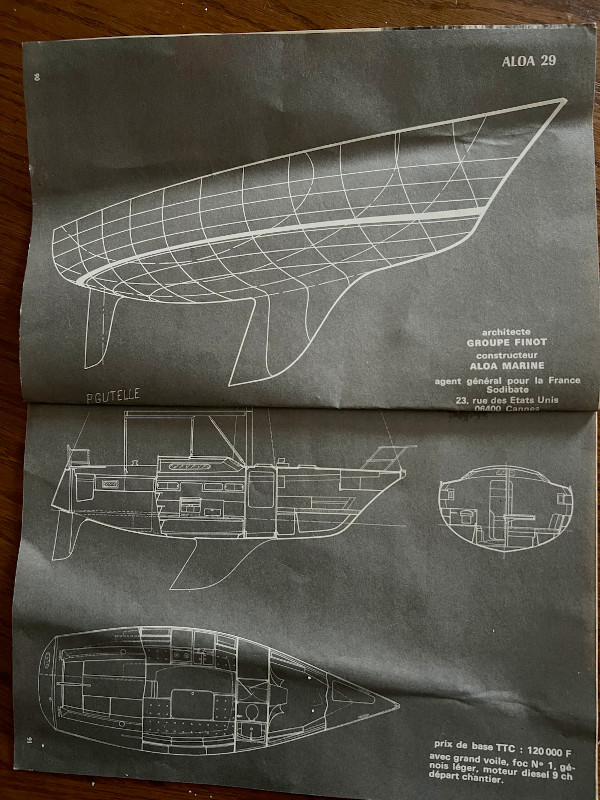

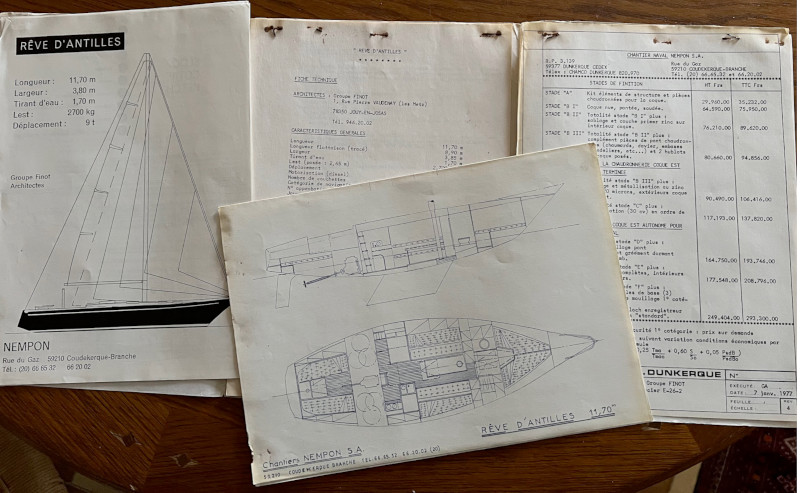

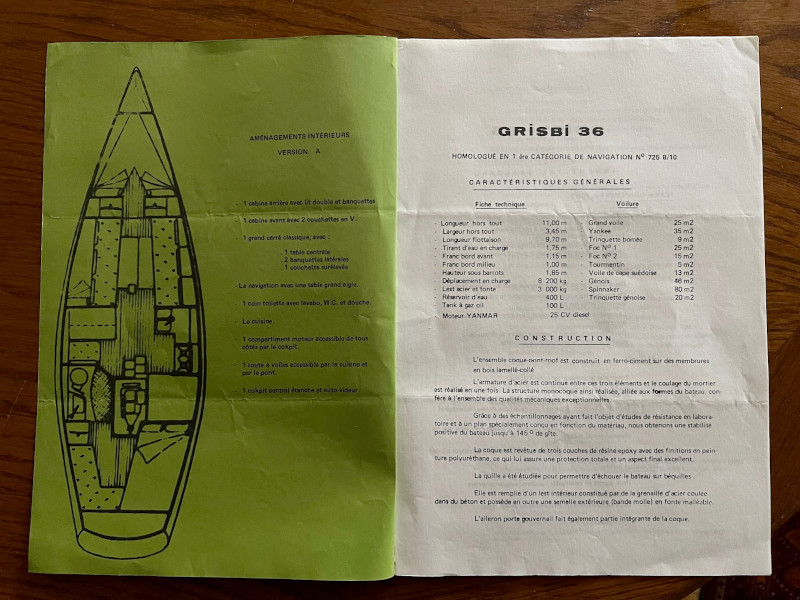

Compte tenu du budget envisagé, de la taille souhaitée, je m’orientais vers une unité entre 26 et 30 pieds. Mon kif absolu c’était l’Alpa 950 mais hélas, à l’époque il dépassait mes limites financières… Les modèles qui revenaient le plus souvent avaient pour nom Arpège, Aquila, Folie Douce, Sangria, Tarentelle, First 26, Poker…

Arriva enfin l’été de la décision. Nous étions rentrés en France pour quelques semaines de congés. Les recherches avaient été bien dégrossies et après d’ultimes coups de téléphone et visites dans différents ports méditerranéens, je dénichais l’occase idéale : un Trident 80 de l’architecte Daniel Tortarolo.

Pendant des années avec mes parents, lorsque nous descendions à la Grande Motte depuis Avignon, nous longions le chantier SMAP Neptune sur la RN 100 à Domazan dans le Gard. Le nez collé à la vitre de la R16 paternelle je lorgnais les dernières unités produites alignées en rang d’oignon le long des hangars.

Le bateau était basé à Port Camargue. L’ancien propriétaire l’utilisait pour régater en Baie D’Aigues Mortes, en effet cette série avait connue son heure de gloire en compétition à la fin des années 70.

Le jeu de voile était impressionnant, double étai à gorge, spi mais seulement un moteur hors-bord de 4 CV, tout juste bon pour sortir du port, un vrai voilier en somme !

Une visite à la capitainerie avait suffi pour obtenir un anneau dans le port, j’avais même eu le choix de la place… il est bien loin ce temps …

Le bateau était baptisé « Idéfix« . Sympa comme nom mais, j’avais déjà mon idée sur la question. Fan des bandes dessinées d’Hugo Pratt le Trident allait se nommer Venexiana. Les anglais même si on s’en méfie dans la famille, désigne toujours leurs bateaux par « she » alors…

Le voilier était en bon état, au fil du temps je procédais à quelques améliorations. Un matelas supplémentaire dans la cabine avant pour plus de confort. Un enrouleur de génois pour faciliter les manœuvres. Le seul gros problème c’était son moteur. À l’origine il était équipé d’un petit 4CV Evinrude qui avait la détestable habitude de sortir de l’eau dès qu’il y avait un chouia de clapot. Les versions avec un inboard diesel existaient, une installation eût été possible mais je me bornais à remplacer l’engin d’origine par un 9,9CV plus pêchu, doté d’un arbre super long et d’un démarreur électrique. J’avais également acquis une belle annexe que je prenais en remorque en croisière.

Celles-ci ne furent pas si nombreuses, nous habitions toujours en Bulgarie, les congés en France étaient courts. À part les ronds dans l’eau à la journée dans la baie, en sortant du port c’était soit cap à l’est direction la Camargue, Marseille et les îles du Levant soit à l’ouest vers l’Espagne. Le reste de l’année le bateau était surtout occupé par mon frère Olivier qui s’en servait de point de chute pour pratiquer la planche à voile.

Et puis arrivèrent les enfants, la famille s’agrandissait. Les bébés à bord d’un voilier ce n’est pas très confortable, aussi quelques années plus tard nous avions acheté une marina qui était également notre seul domicile quand nous résidions en France.

Un bon bateau, un peu gitard mais très équilibré. Au près on pouvait lâcher la barre et aller faire un tour, le cap restait tenu.

Un grand tirant d’eau pas franchement pratique s’il avait fallu naviguer en zone d’échouage, un bateau méditerranéen donc !

Très logeable, c’était un « gros » 8m car peu d’élancements. Disposition classique, pas de cabine arrière mais à quatre en croisière c’était parfait !

Deux souvenirs pour finir .

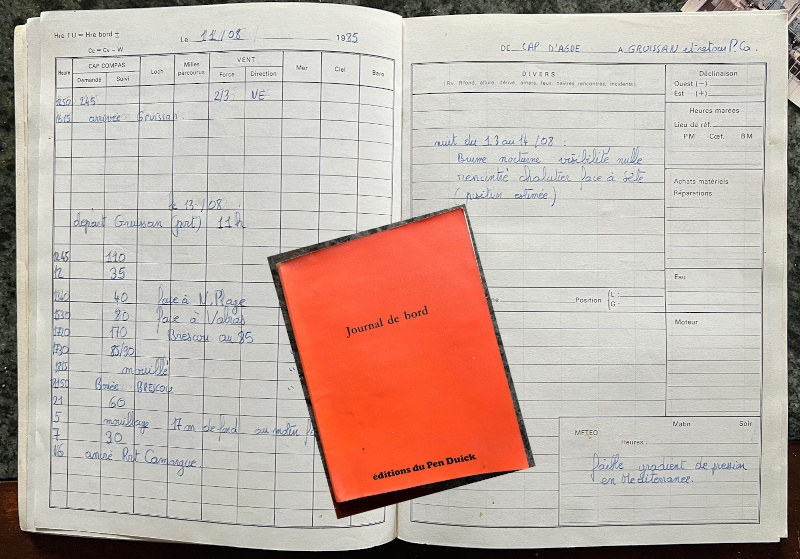

Le premier : alors que nous rentrions des côtes espagnoles nous sommes tombés en rade d’électricité, il faisait nuit. Plus d’instrument mais surtout plus de feux de navigation ! Notre position nous situait au large du port de Sète. Seulement voilà, plus un poil de vent et surtout une brume d’été à couper au couteau, on ne distinguait pas le sommet du mât. C’était la fin de la nuit, le soleil n’était pas encore levé et les pêcheurs sétois sortaient à toute pompe du port pour gagner le large. On entendait les moteurs qui se rapprochaient mais on ne les voyait pas bien sûr. Olivier à l’étrave soufflait comme un perdu dans la corne de brume tandis que j’éclairais la voile avec la seule torche qui nous restait ! Nous prions pour que les pêcheurs nous repèrent dans leurs radars ! Le vent revenu mais toujours dans la purée de pois nous tirions des bords pour regagner Port Camargue. Sans visibilité on naviguait à la feuille, virant dès qu’on entendait le ressac sur la plage !

Une autre fois nous rentrions des îles d’Hyères. Nous avions été pas mal chahuté au passage du Cap Sicié avec une grosse houle. Nous croisions la routes des Ferry qui gagnaient la Corse. Plus tard dans la matinée, alors que nous approchions de Toulon, je vois tout d’un coup Dudule qui était à la barre qui lâche celle-ci (bateau équilibré je vous dis !) et qui se rue à l’intérieur pour remonter avec la carte marine. « Bon sang c’est quoi cette tourelle ? Pas de haut fond signalé dans le coin ! « . La tourelle en question c’était le kiosque d’un sous marin à moitié immergé que nous avons croisé à quelques encablures…